(飯川町)

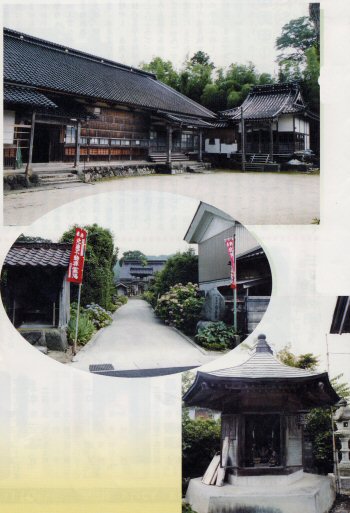

高野山真言宗・摩尼山光善寺の創建は、鎌倉時代の地頭飯河氏の氏寺として栄えた。天正五年、戦国の兵火に罹災し、当代看照法印が、今の地に逃れて一宇を置いた。

寛政年間、第二十世祐賢法印が、現在の寺院形態に整備した。本尊には、「大聖不動明王」を安置し、戦火から奇跡的に遺った「平安仏の聖観音」が秘仏として伝来する。

当寺は、代々石動山院坊と交流し、京の九条家の帰依を賜るなど寺門堅持の努力がされている。地域住民とのつながりも強く、寺子屋の開設、雨乞い祈祷厳修などが知られている。第三十四世直龍昌住職は、定法の年中仏事を執行し、そのうち涅槃会、灌仏会、大般若経転読会、四万六千日参りは盛会である。

本尊仏は、北陸不動尊三十六ヶ所霊場の第十番で、本堂別段に奉安する「白寿観音」は、北陸白寿観音霊場の第二十一番であり、時期を問わず信者の巡排がある。

(文:檀家総代 山下郁雄・第342号 抜粋) (飯川町)

(飯川町)